「上手な模倣より下手でもいいから独創を」

デザイナーの上野リチ・リックス(1893-1967)が日本の美術大学で教鞭をとっていた時に、学生たちに繰り返し語っていたという言葉です。

上野リチの作品から「独創性の源」について考えたいと思います。

1. 上野リチの作品と生い立ち

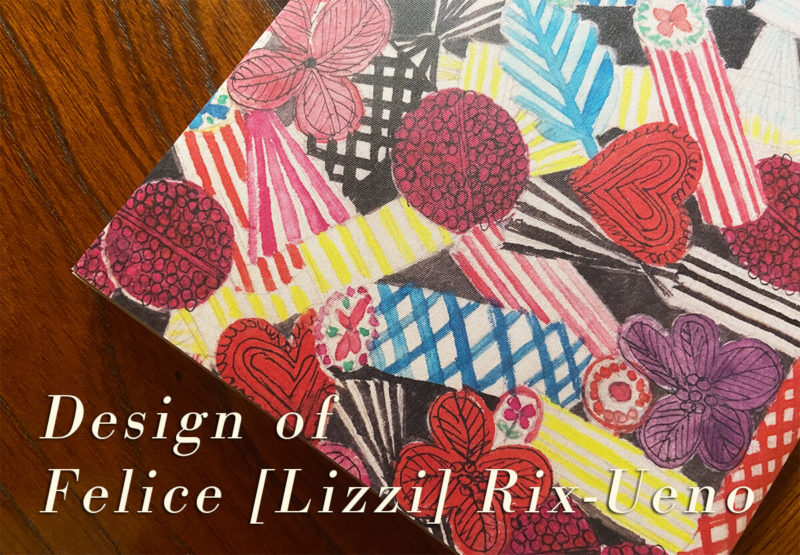

今年の2〜5月に「三菱一号館美術館」で開催されていた『上野リチ: ウィーンからきたデザイン・ファンタジー』展を鑑賞し、上野リチの作品の数々と彼女の人生に感銘を受けました。

作品はテキスタイル、壁紙、七宝(しっぽう)、アクセサリーなど多岐に渡り、どれも「ファンタジーの世界の中にいる私」を表現しているようでした。また、日本をテーマにした作品や、上野リチが夫の上野伊三郎と共に満州で暮らしていた時の「満州の想い出」を描いた作品から、彼女の生い立ちにも興味を持ちました。

まず、上野リチの簡単なプロフィールを抑えておきましょう。

上野リチ Felice Rix-Ueno(フェリーツェ・リックス=ウエノ, 1893-1967)

https://www.artagenda.jp/exhibition/detail/5706

世紀末芸術の爛熟期にあったウィーンで生まれ、新しいデザインを生み出した20世紀初頭のウィーンで育つ。ウィーン工芸学校において、日本の文化・芸術の影響を受けたヨーゼフ・ホフマンらに学び、師が設立したウィーン工房のデザイナーとして活躍。

ヨーゼフ・ホフマンの下で働いていた日本人建築家、上野伊三郎と出会い結婚。日本では上野リチと名乗るようになる。伊三郎の故郷である京都に渡る。京都移住後、1930年まで、ウィーン工房のデザイナーとして、テキスタイルデザインを中心に活動。

七宝、織物など京都の伝統工芸の技術を取り入れながら、テキスタイル、身近な小物類、個人住宅や店舗のインテリアほか、幅広いデザインに携わる。第二次世界大戦後は美術大学などの高等教育機関において、教育者として後進を育成。

第一次世界大戦から第二次世界大戦まで、厳しい時代にデザイナーとして活動されていましたが、彼女が創り出した作品からは不安や恐怖のようなものは一切感じられず、見ていて明るく楽しい気分になれるものばかりです。

特にアクセサリーは、時代を超えて潜在的に持っているオシャレ心をくすぐります。私は上野リチの草花や鳥をモチーフにしたブレスレットやハンドバッグのデザインに心惹かれました。人生に疲れている時や落ち込んでいる時に彼女の作品に出会ったら、前向きに生きる勇気をもらえるかもしれません。

2. 上野リチと女性たちのデザイン

上野リチは、1912からウィーン工芸学校(ウィーン応用美術大学)でヨーゼフ・ホフマンらから芸術を学んでいますが、そこは当時女性が芸術を学べる数少ない公的教育機関だったそうです。また、1917年に工芸学校を卒業し、ホフマンに誘われて参加したウィーン工房でも、上野リチ以外にも多くの女性たちが活躍していたそうです。

『マイ・ファースト・リチ』(青幻舎)という書籍で、「ウィーン工房と女性たち」というコラムを読み、戦時下にも関わらず、人々を魅了する美しいデザインを手がけた女性たちの活動に興味を持ちました。ただ、彼女たちのデザインは、必ずしも全ての人に賞賛されていた訳ではなかったようです。

1920年代、ウィーン工房は優美で華やかなテキスタイル、ファッション、小物、アクセサリー、陶器、ガラス細工の数々によって名を馳せた。今日的なブランド企業を思わせる華々しい展開の一方、この時期ウィーン工房は、機能や合理性を重視するモダニストたちの攻撃の的となった。装飾的デザインが、「女々しいもの」、「甘ったるいもの」として、しばしば女性性と結びつけて批判されたのである。

『マイ・ファースト・リチ』「ウィーン工房と女性たち」(角山朋子)

しかし、ホフマンは華奢な感覚や軽快で優美な創作こそウィーンの美術工芸の特性だとして装飾を擁護し、女性たちにいたっては議論に加わってもいない。芸術家工房にいたマリアンネ・ライシンク(1896-1971)の回想によると、ウィーン工房の女性たちは戦後の思想的な事柄に興味を示さなかった。

ウィーン工房の女性メンバーは、プロの女性デザイナーの先駆である。外部からの批判をものともせず、しなやかに個性豊かなデザインを生みつづけた彼女たちの姿に、自立したデザイナーとしての自信と余裕が感じられはしないだろうか。

上野リチの作品を見ても、繊細で美しい装飾性や色彩感覚を感じ取ることが出来ます。また、彼女がどのような思いで戦時下の世界情勢を見て、モダニストたちからの批判をどのように捉えていたのか、は分かりませんが、思想やメッセージ性を込めた創作をしていないだろう、と感じました。

攻撃の対象となってもなお、感性を生かした作品を作り続ける姿勢から、現代を生きる私たちも学ばなければいけません。もし批判によって自分たちの信念を曲げていたとしたら、このように人々の心を踊らせられるような素敵な作品を、世に残せていなかったのではないか、と思うからです。少なくとも「女性だから」という理由で、何かを諦めたり手放したりしてはいけないのです。

3. 上野リチと日本のデザイン

上野リチはウィーン生まれのオーストリア人ですが、日本人建築家の上野伊三郎と結婚して1926年に京都に移住し、1936年から三年間、群馬県高崎市の嘱託職員として、伊三郎と共にデザイナーとして活動するなど、日本との関わりがとても深いデザイナーです。

ただ、日本に来てから日本に興味を持った訳ではなく、ウィーンにいる時代から、日本をテーマにした作品を残していたようです。

ウィーン工房でリチが最も多くのデザインを制作したのはテキスタイルの分野だった。1920年前後のウィーン工房のテキスタイルを眺めていると、ある特徴に目がとまる。世界の都市の名前がつけられたテキスタイルが多いのだ。

『マイ・ファースト・リチ』「リチのファンタジーの鳥たち」(池田祐子)

(中略)

リチのテキスタイルには、《Tokio(東京)》、《Kiushiu(九州)》、《Sapporo(札幌)》と名付けられたテキスタイルが存在する。そして《Japanland(日本の国)》。これらをリチは1923年におこった関東大震災がきっかけで制作した、と伝えられている。そしてそれに導かれるように、リチは翌年、恩師ホフマンの建築事務所に一時的に在籍していた建築家上野伊三郎と運命的な出会いを果たすのだった。

私の中では《Japanland(日本の国)》のテキスタイルデザインがとても印象的でした。「富士山に見えなくもない山」や、「寺院に見えなくもない建物」、「うちわと牡丹の花を掛け合わせなような装飾」などが描かれており、日本らしさや日本的な意匠を忠実に描写するというよりは、「彼女の中にある日本のイメージ」を膨らませて、自由に表現しているように感じました。

「これが日本だよ」と言われても、日本人は「何か違う」と思うかもしれません。ですが、この作品には愛が感じられますし、「上手な模倣より下手でもいいから独創を」というリチの言葉が宿っているように思います。

上野リチのようなデザイナーが日本で活躍し、教鞭をとっていたことに感謝しつつ、これからも彼女の作品を楽しみ、彼女のタフな生き方から、たくさん学んでいきたいと思います。

【関連記事】自然と向き合う瞳『印象派・光の系譜』